Categories

Tags

2019 adi purana bhawna Building Bye Laws Building Regulation Building Services Commercial Cultural heritage Development Finance English Translation Forum Government Project Health Care Hospital Housing Illumination Indo-Islamic architecture Interior Interior Design Resources Ishtopadesh Jainism Jaipur JDA Khandelwal Jain Samaj Land use and Transport Planning Panchayat Samiti Planning Planning Legislations Professional Practice Project Planning and Management PPM Projects Puja PurusharthSiddhiUpay Renovation Residential Scheme Summary swadhyay Theory of Design urban development Management Urban Development Policies Urban Infrastructures & Network Vidhan Villas Ward

- FORUM

- PROJECTS

- ABOUT US

- RESOURCES

- CONTACT US

- FORUM

- PROJECTS

- ABOUT US

- RESOURCES

- CONTACT US

आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज द्वारा पद्यानुवाद एवं विवेचना

गाथा 1 (Gatha 1) | गाथा 2 ( Gatha 2 )| गाथा 3 ( Gatha 3)| गाथा 4 | गाथा 5 | गाथा 6 | गाथा 7 | गाथा 8 | गाथा 9 | गाथा 10 | गाथा 11 | गाथा 12

गाथा 3

उत्थानिका – इस कथन को सुनकर शिष्य कहता है कि भगवन् । यदि सुयोग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप सामग्री मिलने मात्र से ही परमात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, तब फिर व्रत, समिति आदि का पालन करना निष्फल हो जायेगा। अतः व्रतों का पालन करने हेतु व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ ? उसी प्रश्न का समाधान देते हुए आचार्य आगे का श्लोक कहते हैं-

वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकं ।

छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् || 3 ||

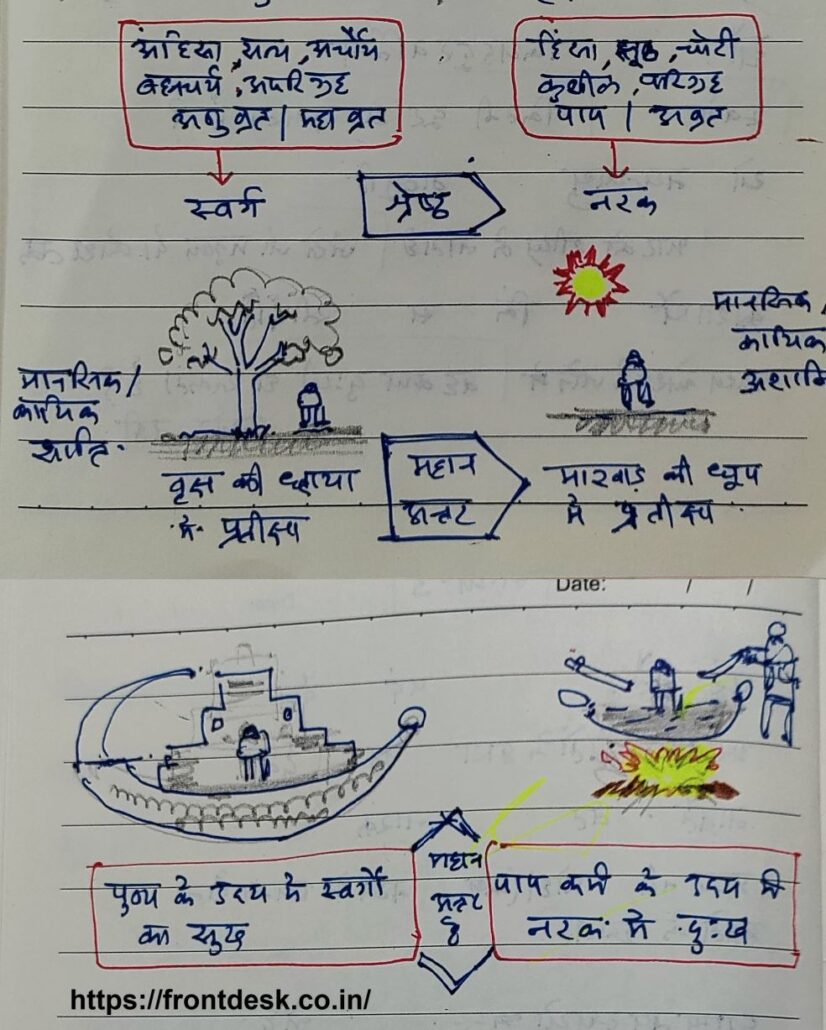

अन्वयार्थ – (व्रतैः) व्रतों के द्वारा (दैवं पदं) देवपद पाना (वरं) अच्छा है (किन्तु) (वत) खेद है! (अव्रतैः) अव्रतों के द्वारा (नारकं) नरक में उत्पन्न होना (न) अच्छा नहीं है क्योंकि (छायातपस्थयोः) छाया और धूप में स्थित व्यक्तियों के समान (प्रतिपालयतोः) प्रतीक्षारत पुरुषों में (महान् भेदः) बड़ा भारी अन्तर है ।

पद्यानुवाद

व्रत-पालन से सुर-पुर में जा, सुर-पद पाना इष्ट रहा,

पर व्रत बिन नरकों में गिरना, खेद! किसे वह इष्ट रहा।

घनी छाँव में, घनी धूप में, थित हो अन्तर पहिचानो,

अरे! हितैषी व्रताव्रतों में कितना अन्तर तुम मानो ॥३॥

English Translation of Ishtopadesh Gatha 3

विवेचना

आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी उक्त शंका का परिहार करते हुए एवं अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि जब तक उपादान में योग्यता नहीं होती, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे ही यह कथन किया गया तो सहज ही प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो व्रतादि पालन रूप साधना का पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? उपादान की योग्यता होगी तो आत्मा परमात्मा बन जायेगा ? शिष्य के इस कथन पर आचार्य कहते हैं कि वस्तु व्यवस्था इस प्रकार नहीं है, किन्तु वस्तु व्यवस्था तो यह है कि उपादान के साथ-साथ निमित्तरूप व्रतादि पालन करने की साधना या पुरुषार्थ भी आवश्यक है क्योंकि बिना साधना के साध्य की सिद्धि नहीं होती।

उपादान का अर्थ कार्य नहीं है, किन्तु कार्य रूप ढलने की योग्यता है। जिसे अन्तरंग कारण कहते हैं तथा कार्य रूप ढलने में जो भी अन्य सामग्री सहयोगी होती है उसे निमित्त या बहिरंग कारण कहते हैं। इन दोनों कारणों की संगति होने पर ही कार्य सिद्ध होता है।

आचार्य महाराज शिष्य से पुनः कहते हैं कि हे वत्स ! तुमने जो यह शंका की है कि व्रतादिकों का परिपालन निरर्थक हो जायेगा, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्रतादिकों का पालन करने से नवीन पुण्यबन्ध तो होता है, साथ में पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों का एकदेश क्षय अर्थात् निर्जरा भी होती है। यह निर्जरा परम्परा से मुक्ति का कारण होती है। व्रतादिकों के पालन से नवीन पाप का आस्रव भी रुकता है। अतः तत्सम्बन्धी संवर भी परम्परा से मुक्ति का कारण होता है। इसलिए जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक मोक्ष का साक्षात् कारण शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग का कारण व्रतादि पालन रूप शुभोपयोग का होना भी अनिवार्य है। इसके बिना शुद्धोपयोग की भूमिका भी नहीं बनती। इसलिए व्रतादि का पालन करने से स्वर्ग जाना फिर भी श्रेष्ठ है किन्तु अविरति के साथ, असंयम के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है। इसी बात को एक दृष्टान्त द्वारा समझने का प्रयास किया गया है।

जैसे-कोई दो पथिकों ने अपने कार्यवश नगर के अंदर जाने का विचार किया। अपने-अपने कार्यवश दोनों पथिक नगर की ओर जाते हैं। गर्मी का मौसम है। चलते-चलते थक जाते हैं। अपने कार्यवश वापस लौटने वाले तृतीय मित्र की प्रतीक्षा में दोनों पथिक रुक जाते हैं। जब तक तृतीय मित्र आता है तब तक के लिए दोनों पथिकों में से एक तो वृक्ष की छाँव में सुख-पूर्वक विश्राम करता है। दूसरा कष्ट के साथ धूप की पीड़ा सहते हुए धूप में ही खड़ा रहता है। जिस प्रकार इन दोनों पथिकों के बीच प्रतीक्षा करने के स्थान का चयन करने में महान् अन्तर है। उसी प्रकार जब तक संसारी भव्य प्राणी की मुक्ति प्राप्ति में कारणभूत योग्य उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव आदि की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उनकी प्रतीक्षा हेतु सुगति या दुर्गति कहीं भी रह सकता है। लेकिन असंयम, पाप आदि का आश्रय लेकर दुःखमय नरक में दुःख पूर्वक रहने की अपेक्षा व्रत, संयम, समिति आदि का परिपालन करके स्वर्ग में सुख पूर्वक रहना श्रेष्ठ है।

यदि कोई कहे कि व्रतादि का पालन करने से पुण्य का अर्जन होता है अथवा पुण्यबन्ध होता है और अव्रत, असंयम आदि के निमित्त से पाप का बन्ध होता है अतः बन्ध की विवक्षा में देखा जाये, तो दोनों में साम्यता है, क्योंकि दोनों ही बन्ध तत्त्व से दूर नहीं हैं। दोनों ही संसार में हैं, दोनों की ही मुक्ति नहीं होगी, दोनों ही कर्मों के फल का अनुभव कर रहे हैं। आगे भी सुख या दुःख का अनुभव करेंगे। अतः दोनों में समानता है। ऐसा कहने वालों के प्रति आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ‘वत’ शब्द से खेद प्रकट किया है। साथ में उक्त दृष्टान्त द्वारा समझाने का प्रयास भी किया है। अतः व्रतादिक का पालन करना निरर्थक नहीं है, किन्तु सार्थक है।

हालाँकि मुक्ति प्राप्त करने का जिसका लक्ष्य है उसे स्वर्ग-नरक दोनों में शांति नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके एक हाथ में घी का घट है और दूसरे हाथ में छाछ का घट है। आप दोनों हाथों में घट लेकर मार्ग में चल रहे हैं। चलते-चलते पैरों में पत्थर की ठोकर लग गई। आप गिर गये। दोनों हाथों से दोनों घट भी गिर गये। अब आप मुझे बताइये कि उन गिरे हुए दोनों घड़ों में से आप सर्वप्रथम किस घड़े को सम्हालोगे ? सोचो, विचार करो और मुझे उत्तर दीजिये। पहले छाछ के घड़े को सम्हालोगे क्या ? नहीं महाराज ? ये तो सभी लोग जानते हैं कि पहले घी का घड़ा सम्हालेंगे, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है, यह तो एक छोटा सा बालक भी जानता है। उसी प्रकार जब मोक्ष प्राप्त होगा तो होगा। लेकिन जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा तब तक आपके सामने दो प्रकार के जीवन हैं। एक तो व्रत, संयम, सदाचार आदि के द्वारा सुख सुविधा युक्त स्वर्ग की प्राप्ति करना और दूसरा अनादि काल से चले आ रहे असंयम, पाप, अनाचार, अत्याचार आदि के द्वारा दुःख दुविधाओं से सहित नारकी जीवन को पाना। इन दोनों में से आप कौन सा जीवन प्राप्त करना चाहोगे ? आचार्य महाराज! हम सभी एक मत से कहते हैं कि हम लोगों को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा उसके बीच आनन्दमय एवं सुख सुविधा वाले स्वर्ग सम्बन्धी जीवन प्राप्त हो ऐसा चाहते हैं। आप ही बताइये महाराज! कि कौन ऐसा मूर्ख है जो नरक के जीवन को चाहेगा ? इसीलिए तो आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि यदि स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो तो व्रतादि का पालन करो इसी में जीवन की सार्थकता है क्योंकि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए। पुण्य की प्राप्ति व्रतादि के पालने से होती है। अतः व्रतों का परिपालन निरर्थक नहीं है लेकिन जो व्रतादि के परिपालन को निरर्थक बताते हैं, यह उनका अज्ञान हो सकता है। एक विशेष बात और ध्यान रखना कि व्रतादि पालन से मात्र पुण्यबन्ध नहीं होता किन्तु मुक्ति प्राप्ति में कारणभूत पाप का संवर एवं उसकी निर्जरा भी होती है अतः व्रतादि का पालन परम्परा से मोक्ष का कारण भी होता है।

English Translation of Ishtopadesh Gatha 3

इष्टोपदेश गाथा 3- द्वादशवर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम

अन्वयार्थ (व्रतैः) व्रतों के द्वारा (दैवं पदं) देवपद पाना (वरम्) अच्छा है (किन्तु) (अव्रतैः) अन्नतों द्वारा (नारकं) नरक में उत्पन्न होना (वत) ओह ! (कष्ट खेद) (न) अच्छा नहीं है (हि) क्योंकि (छायातपस्थयोः) छाया और धूप में स्थित के समान (प्रतिपालयतोः) प्रतीक्षारत पुरुषों में (महान् भेदः) बड़ा भारी अन्तर है ।

भावार्थ-अहिंसा आदि अणुव्रत और महाव्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है अर्थात् महाव्रत एवं अणुव्रतों का पालन शुभकर्म जनित स्वर्गादि अभ्युदय का कारण है। हिंसादि अवत दुःखदायक नरक का कारण हैं। इसलिए व्रतों का पालन कर स्वर्गों में जाना श्रेष्ठ है। अव्रती रहकर नरक में जाना योग्य नहीं है। क्योंकि छाया और धूप में बैठकर अपने साथी पथिक की प्रतीक्षा करने वाले पथिक के समान व्रती और अव्रती में महान् अन्तर है। तीन पथिक में से एक पथिक पीछे रह गया है। उसकी प्रतीक्षा में एक पथिक वृक्षादि के छाया में बैठा है और एक मारवाड़ की धूप में बैठा है। छाया में बैठने वाले को मानसिक और कायिक शांति मिलती है। धूप में बैठने वाले को अशांति रहती है। अतः इन दोनों में महान् अन्तर है। उसी प्रकार अव्रतों के द्वारा उपार्जित पाप कर्म के उदय से नरक में जाकर दुःख भोगने और व्रतों के द्वारा उपार्जित पुण्य के उदय से सुख भोगने वालों में महान् अन्तर है।

उत्थानिका – यहाँ पर शिष्य पुनः प्रश्न करता है-यदि उपर्युक्त कथन को मान्य किया जायेगा, तो चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव करना अयुक्त ही हो जायेगा ? कारण कि आत्मानुराग से होने वाला मोक्ष रूपी सुख तो योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिक रूप सम्पत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा रखने के कारण बहुत दूर हो जायेगा और बीच में ही मिलने वाला स्वर्गादिक सुख व्रतों के साहाय्य से मिल जायेगा, तब फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ ? अर्थात् सुखार्थी जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित न होते हुए व्रतादिक की ओर ही अधिक झुक जायेंगे –

स्वाध्याय गाथा सं 3 & 4

गाथा 1 (Gatha 1) | गाथा 2 ( Gatha 2 )| गाथा 3 ( Gatha 3)| गाथा 4 ( Gatha 4) | गाथा 5 ( Gatha 5) | गाथा 6 ( Gatha 6 )| गाथा 7 | गाथा 8 | गाथा 9 | गाथा 10 | गाथा 11 | गाथा 12 | गाथा 13 | गाथा 14 | गाथा 15

Download PDF

इष्टोपदेश – द्वादशवर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम

इष्टोपदेश – द्वादशवर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम

उपरोक्त PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जैन समुदाय FD फोरम का सदस्य बनना होगा

To download above pdf first you have to become member of Jain community FD forum

December 22, 2023 at 9:30 am

Reply

[…] इष्टोपदेश गाथा सं 3 […]

December 23, 2023 at 7:18 am

Reply

[…] 1 | गाथा 2 | गाथा 3 | गाथा […]

December 29, 2023 at 9:47 am

Reply

[…] 1 | गाथा 2 | गाथा 3 | गाथा 4 | गाथा […]

February 13, 2024 at 7:35 am

Reply

[…] 1 | गाथा 2 | गाथा 3 | गाथा 4 | गाथा […]

September 29, 2024 at 10:17 am

Reply

[…] 2 | गाथा 3 | गाथा 4 | गाथा 5 | गाथा […]

September 29, 2024 at 11:34 am

Reply

[…] 2 | गाथा 3 | गाथा 4 | गाथा 5 | गाथा […]

25 Comments

[…] वरं व्रतै: पदं दैवं, नाव्रतैर्वत नारकम… […]

[…] गाथा 1 | गाथा 2 | गाथा 3 […]