Categories

Tags

2019 adi purana AutoCAD Drafting Building Bye Laws Building Regulation Building Services Commercial Cultural heritage Development Finance English Translation Event Forum Government Project heritage city Housing Illumination Interior Interior Design Resources Ishtopadesh Jainism Jaipur JDA Khandelwal Jain Samaj Land use and Transport Planning Model building bye laws 2025 Padmanandi Panchvinshatika Planning Planning Legislations Professional Practice Project Planning and Management PPM Projects Puja PurusharthSiddhiUpay Renovation Residential Scheme Solah karan vidhan Summary swadhyay Theory of Design urban development Management Urban Development Policies Urban Infrastructures & Network Vidhan Ward

- FORUM

- PROJECTS

- ABOUT US

- RESOURCES

- CONTACT US

- FORUM

- PROJECTS

- ABOUT US

- RESOURCES

- CONTACT US

आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज द्वारा पद्यानुवाद एवं विवेचना

गाथा 2

उत्थानिका-‘स्वयं स्वभावा प्तिः’ इस पद को सुनकर शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई कि स्वयं ही स्वभाव की उपलब्धि किस उपाय से हो सकती है? इसको सिद्ध करने वाला कोई दृष्टान्त नहीं पाया जाता और बिना दृष्टान्त के किसी कथन को कैसे ठीक माना जा सकता है? अतः शिष्य की जिज्ञासा का समाधान कर दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए कहते हैं-

योम्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णता मता ।

द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनो ऽप्यात्मता मता ॥२॥

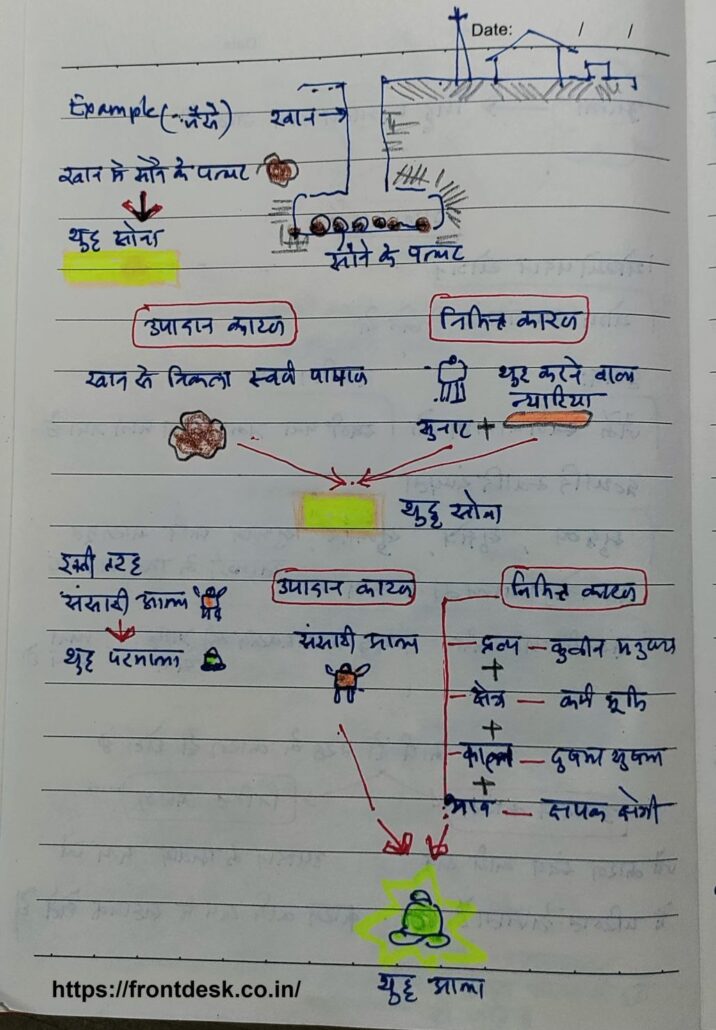

अन्वयार्थ – (योग्योपादानयोगेन) योग्य उपादान के मिलने से (दृषदः) जैसे स्वर्णपाषाण की (स्वर्णता मता) स्वर्णरूपता मानी गई है, उसी तरह (द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ती) सुदव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि कारण रूप सामग्री के मिल जाने पर (आत्मनः अपि) संसारी आत्मा को भी (आत्मता) शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना (मता) माना गया है।

पद्यानुवाद

स्वर्ण बने, पाषाण-स्वर्ण का, स्वर्ण-कार का हाथ रहा,

अनल-मिलन से जली मलिनता, समुचित साधन साथ रहा।

योग्य-द्रव्य हो योग्य-क्षेत्र हो, योग्य भाव के योग मिले,

आतम-परमातम बनता है भव-भव का संयोग टले ॥२॥

English Translation of Ishtopadesh Gatha 2

विवेचना

प्रथम मंगलाचरण वाली कारिका में कल आपने सुना था कि सर्वप्रथम आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने परमात्मा को नमन किया। वह परमात्मा कैसा है? सम्यग्ज्ञान केवलज्ञान स्वरूप है। वह परमात्मा अवस्था कैसे प्राप्त हुई ? सम्पूर्ण रत्नत्रय के द्वारा प्राप्त हुई। किसके द्वारा प्राप्त हुई? स्वयं के रत्नत्रय द्वारा स्वयं को प्राप्त हुई। रत्नत्रय द्वारा ऐसा क्या हुआ ? रत्नत्रय द्वारा सम्पूर्ण कमाँ का अभाव हुआ। सम्पूर्ण द्रव्य एवं भाव कर्मों के अभाव होने पर स्वयं स्वतंत्र परमात्म पद प्राप्त हुआ।

स्वयं के द्वारा स्वयं में परमात्म-पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इस विषय को समझने के लिए द्वितीय कारिका में दृष्टान्त दिया है। योग्य अर्थात् किसी भी अभीष्ट कार्य के उत्पादन में जब सक्षम उपादानकारण मिलता है तथा योग्य निमित्त का सहयोग होता है, तब अभीष्ट कार्य उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे योग्य उपादान स्वरूप ‘स्वर्ण-पाषाण’ के अर्थात् जिसमें स्वर्ण रूप परिणमन होने की योग्यता पाई जाती है, उसके मिलने पर ही स्वर्ण प्राप्त हो सकता है। ‘सामान्य- पाषाण’ में स्वर्ण रूप परिणमन् की क्षमता नहीं होने के कारण उससे स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों की सम्पूर्णता होने पर संसारी भव्य आत्मा स्वयं अपनी आत्म साधना से निश्चल निर्विकल्प समाधि में, अथवा आगम भाषा के अनुसार शुक्लध्यान में तल्लीन होता हुआ ‘परमात्मा कैवल्य’ अवस्था को प्राप्त होता है।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने ‘समयसार’ नामक महाग्रन्थ में भी इसी प्रसंग को स्पष्ट करते हुए कुछ गाथाओं की रचना की है। गाथा नं १३६ से १३९ तक में कहा है कि-

णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो।

जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा दु णाणमया ॥१३६॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायदे भावो।

तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥१३७৷৷

अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी जीव के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं क्योंकि ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है अतः अज्ञानी जीव के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं।

कणयमया भावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।

अयमया भावादो जह जायंते तु कडयादी ॥१३८॥

जैसे-सोने की सिल्ली से कुण्डलादिक आभूषण बनते हैं और लोहे के टुकड़े से कड़ा आदि बनते हैं। जौ बोने पर चावल, बबूल बोने पर आम, गेहूँ बोने पर चना आ जाये, यह संभव नहीं है। फिर भी एकान्त से उपादानकारण के सदृश ही कार्य होता है ऐसा भी एकान्त नहीं है, परन्तु इतना तो निश्चित है कि उपादानकारण मिलने पर ही कार्य होता है। जैसे किसी ने खेत में मूंग को बीज के रूप में बोया, बीज अंकुरित हुआ, पौधा आया, बेल फैल गयी। चार माह के उपरान्त फल्लियाँ आने लगी। फिर फल्लियाँ सूखने लगीं। सोचा फसल निकाल लेना चाहिए अन्यथा खराब हो जायेगी। फसल को निकाल दिया, तैयार करके बोरी में भर दी। दुकान पर पहुँचा दी। कोई खरीदकर घर ले गया। घर में नई मूंग आ गई अतः उसने दाल बनाने का सोचा। दाल बन गई। भोजन के समय दाल का सेवन किया। अचानक बीच में कट्ट… की आवाज आयी। सोचा पत्थर तो नहीं है। देखा, तो वह मूंग निकला जो सीझा नहीं था क्योंकि वह ठर्रा मूंग था। जिसमें कुछ ऐसी वर्गणायें एकत्रित हो गयीं कि वह कभी सीझ नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि सीझने वाले मूंग से सीझने वाला मूंग ही उत्पन्न होता है ऐसा एकान्त नहीं है, किन्तु नहीं सीझने वाला ठर्य मूंग भी उत्पन्न हो जाता है। यह तो निश्चित है कि मूंग जब भी उत्पन्न होगा तो मूंग का बीज बोने से ही होगा। चने या गेहूँ का बीज बोने से नहीं। उसी प्रकार चैतन्य भावों की उत्पत्ति पौद्गलिक भावों से नहीं हो सकती और पौद्गलिक भावों की उत्पत्ति चैतन्य परिणामों से नहीं हो सकती। चेतना रूप परिणाम चैतन्य-तत्त्व से ही उत्पन्न होते हैं और पौद्गलिक परिणाम पुद्गल-तत्त्व के परिणमन से उत्पन्न होते हैं। जैसे-मिट्टी से मिट्टी का बड़ा बनेगा, सोने से स्वर्णमय आभूषण बनेंगे, लोहे से लोहमय-सामग्री तैयार होगी। इसका अर्थ है कि योग्य उपादान के मिलने से योग्य कार्य की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भव्य संसारी आत्मा में ही परमात्म-तत्त्व प्रकट होता है। अभव्य जीव तो ठर्रा मूंग के समान है।

उक्त कथन योग्य उपादानकारण की विवक्षा से किया गया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं उक्त कारिका में उपादान के साथ-साथ निमित्त की चर्चा भी की है। उन्होंने कारिका में “द्रव्यादिस्वादिसम्पती आत्मनः अपि आत्मता मता” इन दो चरणों से निमित्तपरक कथन स्पष्ट किया है क्योंकि कार्य की उत्पत्ति में मात्र उपादानकारण सक्षम नहीं होता तथा उपादान के बिना मात्र निमित्तकारण भी सक्षम नहीं होता, किन्तु उपादान और निमित्त दोनों कारणों की उपस्थिति होने पर ही कार्य निष्पादित होता है।

आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने भी ‘बृहत्स्वयंभूस्तोत्र’ में सुपार्श्वनाथ भगवान् की स्तुति करते हुए लिखा है कि-

अलंघ्यशक्ति-भवितव्यतेयं हेतुद्द्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गा ।। ७/३३ ।।

अर्थात् किसी भी कार्य के होने में अन्तरंग एवं बाह्य दोनों कारणों का होना आवश्यक है। अन्तरंग अर्थात् उपादान और बाह्य अर्थात् निमित्त, इन दो कारणों से उत्पन्न होने वाले कार्य की ज्ञापक भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता। भगवान् वासुपूज्य स्वामी की स्तुति करते हुए भी उन्होंने इसी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया है।

बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं, कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः ॥१२/६० ॥

हे भगवन्! आपके मत में घट-पट आदि कार्यों में यह जो बाह्य और आभ्यन्तर कारणों की समग्रता है, वह द्रव्यगत स्वभाव है। इसके अतिरिक्त कार्य निष्पादन की अन्य कोई दूसरी विधि नहीं है। जैसे-खान से निकला स्वर्ण-पाषाण तभी शुद्ध स्वर्ण बनता है जबकि स्वर्ण बनने योग्य एवं बनाने योग्य, उपादान एवं निमित्तकारणों का संयोग मिलता है। स्वर्ण-पाषाण स्वयं उपादानकारण है और उसको शुद्ध करने के लिए अथवा स्वर्ण पाषाण की मलिनता को दूर करने के लिए स्वर्णकार एवं अग्नि आदि सहायक कारण होते हैं। बिना स्वर्णकार के कभी भी शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार संसारी भव्य आत्मा भी परमात्मा तभी बन सकता है जबकि उसको सुयोग्य द्रव्य अर्थात् कुलीन मनुष्यभव, योग्यक्षेत्र कर्मभूमि, योग्यकाल दुःषमासुषमाकाल तथा योग्यभाव श्रेणी-मुक्ति प्राप्ति के योग्य क्षपक श्रेणी, यथाख्यात-चारित्र, शुद्धोपयोग, निर्विकल्प समाधि एवं शुक्लध्यान स्वरूप भाव या परिणाम की प्राप्ति होती है। सुद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सभी निमित्तकारण हैं और संसारी भव्य आत्मा उपादानकारण है। पाँच लब्धियों में से देशना-लब्धि अर्थात् गुरु का उपदेश आदि भी परम आवश्यक सहयोगी कारण है। मनुष्य भव, वज्रवृषभनाराच संहनन, चतुर्थ काल आदि ये सभी निमितकारण हैं। दोनों प्रकार के कारण मिलने पर ही मुक्ति स्वरूप परम शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है।

जैसा कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं प्रथम कारिका में ही ‘स्वयं स्वभावाप्तिः’ एवं ‘अभावे कृत्स्नकर्मणः’ इन दो पदों के द्वारा उपादान एवं निमित्तकारणों की चर्चा की है। स्वयं में स्वभाव की प्राप्ति होना, यह वाक्य उपादानकारण की ओर संकेत है तथा सम्पूर्ण कमाँ के अभाव होने पर, यह वाक्य निमित्तकारण की ओर संकेत है। फिर भी प्रश्न होता है कि सम्पूर्ण कमाँ का अभाव कैसे होता है? संवर-निर्जरा के द्वारा होता है। संवर निर्जरा किसके द्वारा होती है?

आचार्य उमास्वामी जी महाराज ने तत्त्वार्थसूत्र ग्रन्थ के नौवें अध्याय में एक सूत्र लिखा है- ‘तपसा निर्जरा च ॥ ९/३ ॥’ तप के द्वारा संवर और निर्जरा होती है। एक सूत्र और लिखा है-

स गुप्तिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥ ९/२ ॥

वह संवर एवं निर्जरा गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह-जय एवं चारित्र के द्वारा होती है। ये सभी निमित्तकारण हैं।

कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी कार्य के निष्पादन में उपादान एवं निमित्त की मित्रता आवश्यक होती है। जैसे-यद्यपि लोक में प्रसिद्ध है और किसान भी कहता है कि मैंने खेती बोई परन्तु विचार कीजिये कि यदि इस बात को बैल सुनेगा तो बेचारे के हृदय पर क्या बीतेगा। उसने खून पसीना एक कर डाला पर तनिक भी श्रेय नहीं दिया। यह किसान अपने अहंकार में अंधा हो गया। किसी दूसरे की मेहनत की मेहनत ही नहीं समझता। इस प्रकार विचार करत हुआ बैल स्ठ जाये तो क्या हो ? किसान का सारा अहंकार पानी बनकर बह जायेगा और आखिर उस बैल से सुलह करनी पड़ेगी। किसान को कहना पड़ेगा कि अच्छा भाई! बिगड़ मत, क्षमा कर, गलती हुई। इस कार्य में आधा साझा तेरा स्वीकार किया। चल उठ अब। इसी प्रकार इल से, कुँए से, रहट से, पानी से, मिट्टी से और बीज से सुलह करते-करते किसान को पता चल जायेगा कि उसने खेती में कितना काम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान ने खेती की, इसमें मात्र किसान का नहीं किन्तु हल, बैल, रहट, कुँए, पानी, मिट्टी आदि सभी के सहयोग का हिस्सा है, परन्तु इनमें से अन्न उत्पन्न करने में सबसे अधिक सहयोग तो वास्तव में किसान का ही है। खेती का काम एक का नहीं सबका है। किसान की ज्ञान-शक्ति का काम केवल मैं अन्न उत्पादन करूँ, इतना ही रहता है। लेकिन उसके शरीर से जो कार्य का सहयोग रहता है, वह उसके उस विकल्प को साकार रूप देता है। फिर भी कार्यकारण की व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो किसान से लेकर पानी, मिट्टी, हल, बैल आदि सभी फसल पैदा करने में निमित्तकारण ही हैं। खेती होने में या फसल पैदा होने में उपादानकारण तो बीज है। एक बात यह है कि बीज बोये बिना इन सभी निमित्तकारणों से फसल नहीं आ सकती। तो दूसरी भी बात निश्चित है कि बीज तो है परन्तु सहायक कारणों में से एक भी कम हो जाये तो फसल पैदा नहीं हो सकती।

किसी भी कार्य में निमित्तकारणों की अपनी एक सीमा होती है, जिसको वह ही कर सकता है। जैसे हल का कार्य हल ही कर सकता है, बैल का कार्य बैल ही कर सकता है। बैल का कार्य हल और हल का कार्य बैल कभी नहीं कर सकता। उपादानकारण की भी सीमा होती है जैसे बीज का कार्य मिट्टी और मिट्टी का कार्य बीज नहीं कर सकता। किसान का कार्य बीज नहीं कर सकता और बीज का कार्य किसान नहीं कर सकता।

अतः उक्त दोनों कारणों की अपेक्षा उपादान एवं निमित्त दोनों दृष्टियों अपने-अपने स्थान पर सत्य हैं। जैनदर्शन अनेकान्त स्वरूप है। इसको एकान्त दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। अनेकान्त दर्शन को अनेकान्त दृष्टि या स्याद्वाद शैली से समझा जा सकता है। जैन दर्शन में कारण-कार्य व्यवस्था का समुचित कथन किया गया है। इसमें किसी एक निमित्तकारण को जितना महत्त्व दिया जाता है तो दूसरे उपादानकारण को भी उतना ही महत्त्व दिया जाता है। अंतिम निष्कर्ष रूप से यही कह सकते हैं कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति में उपादान और निमित्त दोनों कारणों की समन्विति अनिवार्य है।

चूँकि उक्त प्रथम श्लोक में उपादान की मुख्यता से शंका-समाधान सम्बन्धी कथन किया गया है और उपादान की दृष्टि से दूसरे श्लोक में स्वर्ण पाषाण का दृष्टान्त देकर विषय को स्पष्ट किया है।

English Translation of Ishtopadesh Gatha 2

इष्टोपदेश गाथा 2- द्वादशवर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम

अन्वयार्थ (योग्य उपादान योगेन) योग्य उपादान के मिलने से (दृषदः) जैसे स्वर्णपाषाण को (स्वर्णता मता) स्वर्णपना प्रकट होता माना गया है उसी तरह (द्रव्यादिस्वादिसम्पत्तौ) सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि कारण रूप सामग्री के मिल जाने पर (आत्मनः अपि) संसारी आत्मा को भी (आत्मता) शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना (मता) माना गया है।

भावार्थ – कार्य दो तरह के कारणों से होता है 1. उपादान कारण 2. निमित्त कारण । जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाता है, वह उपादान कारण होता है। उपादान कारण के सिवाय अन्य जो कारण कार्य रूप होने में सहायक होते हैं, वे निमित्त कारण होते हैं। जैसे खान में सोने का पत्थर तभी शुद्ध सोना बनता है जब उसे सोना बनने योग्य आसपास के सहायक कारणों का संयोग मिलता है, खान से निकला हुआ स्वर्ण पाषाण उपादान कारण है और उसको शुद्ध करने वाला न्यारिया, सुनार आदि निमित्त कारण हैं। इसी तरह संसारी आत्मा भी शुद्ध परमात्म तभी बनता है, जब उनको मुक्त होने के द्रव्य (कुलीन मनुष्य), क्षेत्र (कर्मभूमि), काल (दुषमासुषमा) और भाव (क्षपक श्रेणी) के योग्य अपने सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र भाव प्राप्त होते हैं। मुक्त होने में संसारी आत्मा उपादान कारण होता है और मनुष्य भव, वज्रऋषभ नाराच संहनन, कर्मभूमि, चौथा काल आदि निमित्त कारण हैं। दोनों तरह के समस्त कारण मिलने पर ही शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है ।

उत्थानिका – इस कथन को सुन शिष्य बोला भगवन् ! यदि अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप सामग्री के मिलने से ही आत्मा स्व स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तथ व्रत, समिति आदि का पालन करना निष्फल हो जायेगा। व्रतों का परिपालन कर व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ ? इसके उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं गाथा 3

स्वाध्याय गाथा सं 1 & 2

गाथा 1 (Gatha 1) | गाथा 2 ( Gatha 2 )| गाथा 3 ( Gatha 3)| गाथा 4 ( Gatha 4) | गाथा 5 ( Gatha 5) | गाथा 6 ( Gatha 6 )| गाथा 7 | गाथा 8 | गाथा 9 | गाथा 10 | गाथा 11 | गाथा 12 | गाथा 13 | गाथा 14 | गाथा 15

Download PDF

इष्टोपदेश – द्वादशवर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम

इष्टोपदेश – द्वादशवर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम

उपरोक्त PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जैन समुदाय FD फोरम का सदस्य बनना होगा

To download above pdf first you have to become member of Jain community FD forum

December 22, 2023 at 8:58 am

Reply

[…] 1 | गाथा 2 | गाथा […]

December 23, 2023 at 7:07 am

Reply

[…] 1 | गाथा 2 | गाथा 3 | गाथा […]

December 29, 2023 at 8:49 am

Reply

[…] 1 | गाथा 2 | गाथा 3 | गाथा 4 | गाथा […]

February 13, 2024 at 7:34 am

Reply

[…] 1 | गाथा 2 | गाथा 3 | गाथा 4 | गाथा […]

March 18, 2024 at 7:37 am

Reply

[…] 1 | गाथा 2 | गाथा 3 | गाथा 4 | गाथा […]

34 Comments

[…] योम्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णता मता … […]

[…] गाथा 2 […]